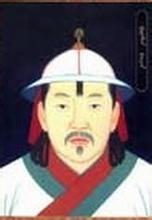

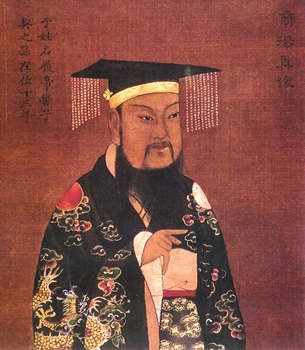

《四库全书》纂修官戴震

戴震,字东原,安徽徽州府休宁县隆阜人。明清时代的徽州,不但商业发达,文风也极兴盛。戴震于雍正元年(1723)出生于一个商人家庭。十岁日读书数千言不休,十七岁学《说文解字》,尽得其目。戴震也自称,对于《十三经注疏》,“不能尽记,经及注则无不能倍(背)诵”①。说明他少年时通过自学建立了坚实的基础。

戴震十八岁时,随父客江西南丰,又课学童于福建邵武。这一时期,同里程询对他非常器重,后来戴震在文章中称程为“先师”。同时,他又向婺源著名学者江永问学。江永精通经学、声韵学和天文算学,对戴震在学术上的成长,有很大影响。

戴震二十二岁时写成《筹算》二卷,二十四岁写成《考工记图注》,三十岁到三十三岁完成《勾股割圜记》、《周髀北极璇玑四游解》等文,都属自然科学著作。三十三岁以前,他还著有《六书论》三卷,《尔雅文字考》十卷,以及《屈原赋注》、《诗补传》等。

乾隆二十年(1755),戴震三十三岁,是他一生的转折点。《清史稿·戴震传》称他“避仇入都”。纪购在《考工记图注》的序中说:

盖先生是年讼其族子豪者侵占祖坟。族豪倚财结交县今,文致先生罪。乃脱身挟策入都,行李衣服无有也,寄旅于歙县会馆,餷粥或不继,而歌声出金石。①

戴震在京,以其学识与翰林院中的钱大昕、朱筠、纪昀、王昶、卢文弨等人交往论学。除卢文弨是前三年进士外,其余诸人都是前一年的进士。这几人后来都成为著名学者,在学术上各有建树。他们见到戴的著作,听到戴的言论,皆击节叹赏,折节定交。

卢文弨二十三年后为《戴氏遗书》作序,称:

吾友新安戴东原先生,生于顾亭林(顾炎武)、阎百诗(阎若璩)、万季野(万斯同)诸老之后,而其学足与之匹。精诣深造,以求至是之归。胸有真得,故能折衷群言,而无徇矫之失。

王昶后来为戴震作墓志铭,钱大昕后作《戴先生震传》详细记录了戴一生行谊及学术成就。

戴在京时,无锡秦蕙田为礼部侍郎,正编撰《五礼通考》,其书把戴震的《勾股割圜记》二篇全部收入,关于天文历法部分也往往采用其说。

乾隆二十一年,戴震仍留京,在吏部尚书王安国寓,为王之子王念孙授读。王念孙与其后的段玉裁,成为戴震最著名的两个学生。王的《读书杂志》、《广雅疏证》,段的《说文解字注》、《六书音韵表》,是清代学术史上有卓越成就的著作。

乾隆二十二年王安国去世,戴震自京南下,在扬州两淮盐运使卢见曾署中认识惠栋。这时,考据学者中有吴派、皖派之分。这主要是就其居住地区而言,在学术上也有所同异。惠栋是吴派大师,戴震是皖派大师,两人的结识也是很有学术意义的。次年惠栋去世,戴震在《惠定字先生授经图》中曾提出: